No nos dimos cuenta y un día nos la habían robado. Ojo, no fue que nos la sacaron de adelante de las narices. Fue una especie de truco de magia. Nos fueron engatusando de a poco, un paso pequeño adelante de otro, sin apuro, hasta que lo pedimos nosotros (la mejor forma de robar) porque sentíamos que era lo que seguía, lo que necesitábamos.

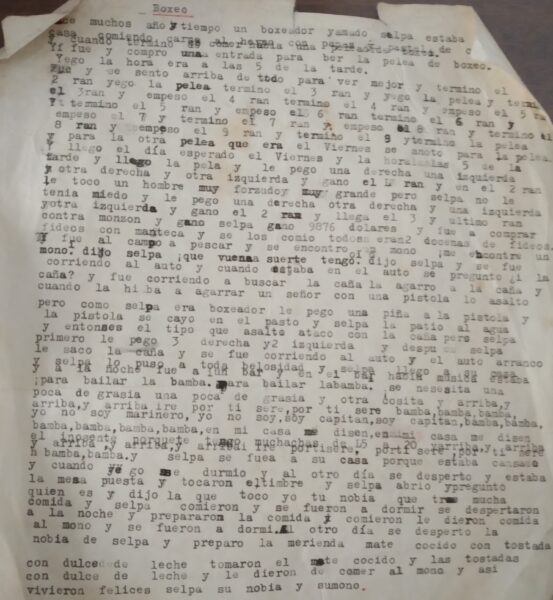

Yo me di cuenta de casualidad, no es que soy un iluminado. Un día entré en un cuarto donde guardaba los trastos de una vida anterior que no me animaba a desechar y ahí la encontré, tirada en el fondo, con el carrete salido y la cinta negra y roja desparramada a su alrededor. De solo verla, y encima en aquellas condiciones, un dejo de tristeza apareció y se me clavó en la garganta. Pero fue al sentir su olor, mezcla de tinta y metal, cuando me di cuenta de todo. Se me vino mi viejo escribiendo en ella en la mesa del living y yo sentado al lado leyendo, fascinado con aquel aparato y sus posibilidades. Escuché el repiqueteo de las letras en el papel, el ruido metálico de la creación. Ahí, entre sonidos y aromas, se me reconstruyó completo el living de mi infancia. Me fui a una tarde atemporal, quizás inexistente, idealizada, con la luz entrando por la ventana; vi las tres bibliotecas repletas de libros que nunca llegaría (ni llegaré) a leer y la tapa de la revista que mis padres hacían juntos encuadrada en una pared, y que, supongo, también aquella máquina vio nacer. Incluso, fui tan atrás en el tiempo que otra de las paredes de la casa todavía no existía, sino que era una cortina extraña que unía el living con el comedor. Y de repente me vi escribiendo mis primeros cuentos en la misma máquina, en el mismo living, y el ambiente llenándose de aquel olor, de aquel ruido, pero desde mis manos este vez. Recordé un día en el que al volver de natación nos cruzamos a un boxeador en la vía de Lope de Vega. Yo no tenía idea de quién era pero por algo, quizás por ese aura diferente que rodea a los tocados, lo miré. Él me guiñó un ojo y me dijo “Hola, campeón” al pasar. Ante mi sorpresa por el saludo de un desconocido, mi viejo me contó quién era (aunque ya me olvidé) y cuando volví agarré aquella máquina y escribí una historia sobre un boxeador/detective y un mono que luchaban contra el mal, una pequeña obsesión que tenía, imagino influenciado por los dibujitos (era fanático de Scooby Doo), de poner un animal de compañero y humanizarlo.

Hacía años que no recordaba nada de esto. Ni al boxeador, ni al cuento, ni a la máquina pero aquel olor me trajo toda esta catarata. Y ahora escribo este texto en una notebook inodora, fría, que por un tema de tamaño, de velocidad, de poder guardar en el momento y en cantidad, de no depender de un carrete desgastado de tinta que en algunos sectores dejara la letra más suave hasta cortarse, del silencio idealizado o por evitar perder una página al hacerle un agujero borrando una letra equivocada, aceptamos como el futuro. Deseamos y festejamos que nos diseñen estos objetos ajenos, con los que se hace imposible empatizar, generar un lazo. Nadie se va acordar del teclado con el que escribió su obra maestra, ni siquiera la marca de la computadora. Ninguno va a poder visualizar en unos años el día en el que puso en Spotify el disco que le cambió la vida, porque no tiene el aroma a libro nuevo de las hojas con las letras de las canciones, la lucha urgente contra el celofán que lo envolvía, el arte en sus manos, ese anclaje necesario para crear un recuerdo. Nunca se va sentir de la misma manera poner “Reproducir” a una película bajada o en cualquier servicio de streaming que ir al cine con su cortina pesada y desgastada que separaba al mundo real del que nos regalaban por unas horas, con el olor a madera de las butacas incómodas y a alfombra sucia fundiéndose con el que nos transmitía la historia (aunque ahora, en verdad, sea olor a pochoclo y perfume genérico de cine de cadenas y unas butacas que invitan a dormir). O, al menos, al videoclub con la ceremonia de pasar horas, a veces más de lo que durara la película, leyendo sinopsis, viendo portadas para elegir una, y llegar a casa y tener que rebobinar ilusionados y expectantes el VHS porque el cliente anterior no lo había hecho. Y no digo que sea mejor aquello. Ambos tienen sus pros y sus contras. De lo que no quedan dudas es que el futuro nos lo están diseñando demasiado prolijito, pequeño, rápido, accesible a niveles inabarcables pero, sobre todo, sin olores. Y, quizás porque sea lo próximo o lo que sentimos que necesitamos, sin darnos cuenta, estamos pidiendo, deseando y festejando que nos roben, de alguna manera novedosa, la memoria.

“Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos” (“Hasta estallar”, de Caballeros de la Quema)

Texto publicado en Cuarteto Cultural en septiembre de 2019